Baby Gang, odio razziale e Silvia Sardone. Un diario

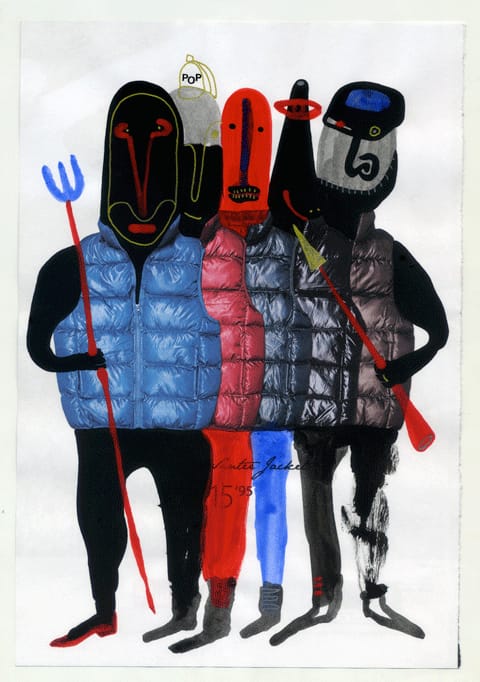

NapoliMONiTOR - Thursday, October 2, 2025 (disegno di cyop&kaf)

(disegno di cyop&kaf)Da due anni, per arrotondare il mio stipendio da docente precario, lavoro per un progetto finanziato da una delle più grandi organizzazioni mondiali in sostegno dei bambini. Il progetto nello specifico, nato durante il Covid, si propone di combattere la dispersione scolastica in Italia fornendo aiuto online a ragazzi e ragazze nel primo ciclo di istruzione. Sebbene possa sembrare, una volta finita l’emergenza Covid, uno strumento di comodo, la modalità online ha un significato nel progetto che va ben oltre la possibilità di connettersi con persone lontane fisicamente.

I minori, iscritti al progetto da una docente, hanno retroterra diversi, con difficoltà in alcuni casi più lievi e in altri più complesse. Alcuni dei ragazzi che ho seguito in questi anni: M. è una ragazzina di quattordici anni di Palermo con un disturbo del linguaggio che vive con i nonni e la giovanissima madre; A. e A. sono due fratelli nati in Marocco e trasferitisi con i loro genitori in Barona a Milano, dove sono nati altri due fratellini con cui condividono la stanza; L. è un ragazzo albanese NAI (Neo Arrivato in Italia) con enormi capacità scolastiche iscritto a una scuola media di Reggio Emilia.

Le storie di ognuno di loro nascondono delle ombre che non sempre vengono alla luce a causa del filtro che – innegabilmente – è lo schermo del dispositivo elettronico. Il fatto di non trovarmi in casa di A. in Barona o a casa di M. nella Vucciria rende l’esperienza di supporto molto diversa, in un certo senso meno pesante per me.

Eppure, la realtà esonda. Nonostante lo schermo, in alcuni preziosi momenti ho veramente avuto l’impressione di essere lì con loro. Penso alle conversazioni con Z., il più piccolo dei fratelli di A. e A., di tre anni, nato in Barona, mentre loro cercavano senza successo i quaderni di storia e geografia; penso a quando M. mi ha portato in giro per la sua casa, mostrandomi le diverse statuette di Santa Rosalia e raccontandomi l’importanza del posizionamento strategico di ognuna di queste; ma penso anche a quando L. mi ha fatto vedere il suo fucile giocattolo con gli occhi che brillavano, perché è “lo stesso che il nonno ha a Tirana”.

Su dodici ragazzi che ho seguito, nonostante le difficoltà materiali di molti di loro – nella maggior parte dei casi il dispositivo elettronico è fornito dalla scuola o dall’ente organizzatore di progetto – non ho mai avuto problemi a svolgere gli incontri: i ragazzi sono concentrati, hanno voglia e bisogno di quel momento. Solo in un caso, questa primavera, il tutoraggio assegnatomi è diventato un calvario tale da rischiare di non riuscire a terminare le venticinque ore previste per ogni ragazzo.

S.

S. ha tredici anni, è nato in Bangladesh in una famiglia musulmana e vive a Livorno dove frequenta la terza media. Al primo incontro – quello a cui da regolamento partecipano l’educatrice di riferimento (la mia “superiore”), l’insegnante che ha richiesto l’attivazione del tutoraggio e un genitore o chi ne fa le veci – S. non si è connesso. Suo padre c’era, ma S. non voleva connettersi, non ne aveva voglia. Abbiamo riprovato una settimana dopo. Questa volta è andata bene, con la videocamera spenta però. S. ha una grave disabilità di cui non so dirvi molto, perché gli unici momenti in cui sono riuscito a fargli accendere la videocamera erano gli ultimi secondi di ogni incontro, per salutarci. Non parla bene l’italiano, conosce molto meglio l’inglese. Ci ho messo un bel po’ ad abituarmi al suo modo di mangiarsi le parole, misto a uno spiccatissimo accento toscano. Anche il padre di S. non parla bene l’italiano. Con lui mi sentivo almeno due volte in ognuno dei giorni dei nostri incontri perché ci recassimo insieme da S. per invitarlo a connettersi, minacciandolo di interrompere il tutoraggio (nelle regole del progetto c’è che dopo la terza volta in cui il beneficiario non si presenta all’incontro il tutoraggio salta). S. non ha mai avuto grosse difficoltà a rispondere, a me e suo padre, “e interrompetelo”, causando le ire del padre: “S. è un vagabundo, S. è un vagabundo”. Eppure, quel tutoraggio è arrivato alla fine.

Ecco quanto accadeva durante l’ora e trenta di ogni incontro: S., favorito dalla videocamera spenta, scrollava video su Tik Tok – tra le diverse concessioni avute, c’era quella di potersi connettere da telefono e non dal tablet – mentre io lo incalzavo con alcune domande, “che hai fatto oggi a scuola?”, “che compiti hai per domani?”, nonostante le risposte le avessi già, fornitemi dalla disponibilissima insegnante di sostegno.

Raramente siamo riusciti a fare qualcosa di tradizionalmente didattico; il momento in cui S. si concentrava di più era quando condividendomi lo schermo guardavamo dei video di approfondimento in inglese su Youtube. In quei momenti ero stupito dalla quantità di notifiche che riceveva e che, percepivo, lo distraevo ma, fortunatamente, non poteva interrompere la visione per passare a Whatsapp.

Nelle lunghe, lunghissime pause, finivamo spesso a parlare di musica. Sin da subito, S. mi ha confessato la sua passione per la trap italiana – Rondo, Baby, Simba, Melons e Faneto – ed evidentemente non si aspettava che io, il suo tutor, apprezzassi canzoni come Casablanca di Baby Gang e 40 GRADI di Simba La Rue (questa, che già avevo sentito qualche mese prima, si era poi fissata nella mia mente da quando A. e A. me ne avevano cantato, insieme, il ritornello).

PONTIDA

Poche sere fa, in un noto programma televisivo di approfondimento politico, ho visto un servizio che raccontava, in parallelo, il funerale di Charlie Kirk a Phoenix e il raduno annuale della Lega a Pontida. Tralasciando le riprese provenienti dagli Usa – file chilometriche per comprare un hot dog, pianti tanto perfetti da sembrare finti, paragoni tra Gesù Cristo e Donald Trump – mi ha intrigato di più quanto avveniva a Pontida. Oltre alle parole di Salvini e Vannacci, sul palco della “Lega per Salvini Premier” ha brillato la stella di Silvia Sardone. Laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti alla Bocconi, ex membro di Forza Italia, Sardone è oggi una dei vicesegretari del partito oltre che europarlamentare dal 2019.

Il suo discorso, introdotto dal presentatore della Lega – “le sue battaglie contro l’Islam radicale sono leggendarie!” –, dura otto minuti ed è tutto urlato alle massime frequenze e acclamato dal pubblico. Il discorso, salvo alcuni accenni veloci a figure storiche del partito, verte tutto su un tema: la battaglia all’Islam. L’Islam è un pericolo, contro cui solo la Lega lotta veramente, mentre la sinistra starebbe sfruttando questa “spada” per “tagliare la gola all’occidente”.

Sardone declama una serie di no: “noi non vogliamo le moschee abusive, noi non vogliamo il richiamo del muezzin nelle nostre città, noi non vogliamo vedere minareti ovunque, noi non vogliamo matrimoni combinati” e così via. Passando per frasi non proprio eleganti – “ci siamo rotti i coglioni!”, “che non ci prendano per il culo!” – la vicesegretaria giunge al termine del suo discorso con la parola manifesto di questa Pontida, che poco dopo declamerà anche Vannacci: “RE-MI-GRA-ZIO-NE!”.

Nei discorsi della Sardone da un lato c’è “il popolo di Pontida”: quello benedetto dalla Storia, che a Lepanto nel 1571 fermava l’avanzata islamica sotto il vessillo cristiano; mentre dall’altro lato ci sono i “Mau Mau con la barba lunga”. Questi, nell’universo di Sardone, sono quasi tutti maranza o membri di baby gang intenti a insultare costantemente le forze dell’ordine e a distruggere il nostro paese. I Mau Mau sposano “gente con un sacco della spazzatura addosso” (le donne islamiche che indossano l’abaya) e non le lasciano uscire di casa senza il loro permesso. Ai più attenti non sfuggirà però che nel discorso dell’europarlamentare compaiono anche altri immigrati “per bene, che pagano le tasse, che non li (i Mau Mau) sopportano più”: gli oppressi ben educati. L’Altro, ma colonizzato dal Medesimo.

L’ODIO

La prima volta che ho sentito parlare di Silvia Sardone è stato durante un incontro con S. A lui non sta esattamente simpatica, e non si fatica a immaginarlo. D’altronde neanche i suoi rapper preferiti la adorano: uno l’ha minacciata di morte, mentre un altro le ha dedicato un freestyle in cui la immagina avere un rapporto sessuale con un uomo egiziano (“Silvia Sardone prende il cazz* egiziano, la tipa di Salvini che sbucchin* un africano”).

Un giorno S. mi mostra, in condivisione schermo, il video del freestyle di questo rapper. S. canta il pezzo scandendo ogni parola con rabbia: le conosce tutte. Per qualche secondo lo ascolto, incapace di opporre alcuno strumento pedagogico acquisito negli anni di studio e lavoro: cosa sto vedendo? cosa si fa in questi casi? Mi rendo conto che c’è dell’altro: sono sorpreso, contento oserei dire, di sentire – per una volta – S. parlare così chiaramente, senza mangiarsi le parole. La videocamera è sempre spenta, eppure S. si sta facendo vedere. Un attimo dopo ritorno in me: quello che sto ascoltando è brutto, sporco e violento, non posso permettere che prosegua ancora. S. interrompe la condivisione, ma qualcosa è cambiato, se ne rende conto anche lui.

Quando durante La Haine (1995) di Mathieu Kassovitz un ragazzo viene ridotto in fin di vita dalla polizia, i tre protagonisti del film hanno tre reazioni diverse. Di fronte alla sete di vendetta di Vinz, che si compra una pistola con l’obiettivo di sparare a un poliziotto, Hubert – l’unico nero dei tre – gli risponde a muso duro: “l’odio chiama odio”. A distanza di trent’anni quella scena ancora suona, quindi non si stupisca l’europarlamentare Sardone, la lingua dell’odio è la più facile da insegnare. (federico murzi)